1974年公開、2025年現在から51年前の作品。

役者さんの演技力がハンパない。

あらすじ

5月12日の早朝、国電蒲田操車場内で、男の殺害死体が発見された。

前日の深夜、蒲田駅近くのトリスバーで、被害者と連れの客が話しこんでいたことが判明するが、被害者のほうは東北訛りのズーズー弁で話し、また二人はしきりと「カメダ」の名前を話題にしていたという。

当初「カメダ」の手がかりは掴めなかったが、ベテラン刑事の今西栄太郎は、秋田県に「羽後亀田」の駅名があることに気づく。

キャスト

| 俳優名 | 役名 | 人柄 |

|---|---|---|

| 丹波 哲郎 | 今西 栄太郎 | 警視庁捜査一課警部補 俳句を詠むことが趣味 |

| 森田 健作 | 吉村 弘 | 西蒲田警察署刑事課巡査 東北行きでは今西に同行 |

| 加藤 剛 | 和賀 英良 | 天才ピアニスト兼作曲家 |

| 島田 陽子 | 高木 理恵子 | 高級クラブ「ボヌール」のホステス |

| 佐分 利信 | 田所 重喜 | 前大蔵大臣 和賀の後援者 |

| 山口 果林 | 田所 佐知子 | 前大蔵大臣・田所重喜の令嬢 和賀と婚約予定 |

| 緒形 拳 | 三木 謙一 | 島根県警亀嵩駐在所の元巡査 |

| 松山 省二 | 三木 彰吉 | 謙一の養子 |

| 加藤 嘉 | 本浦 千代吉 | 秀夫の父 |

| 春田 和秀 | 本浦 秀夫(少年期) | 千代吉の息子 |

1974年(昭和49年)

公開時の昭和49年について。

絶賛公開中「国宝」の李相日監督、クリスチャン・ベール、陣内智則、ペネロペ・クルス、松井秀喜、ケイン・コスギ、漫画「NARUTO」作者:岸本斉史、レオナルド・ディカプリオ、錚々たる顔ぶれが50~51歳。

昭和17年(1942年)

親子の放浪は、昭和17年の夏から始まった。

父が36歳,子が6~7歳。

事件が発生したのは1974年、昭和17年から32年が経過している。

存命であれば父は68歳、子は38~39歳。

昭和17年について

ポール・マッカートニー、ハリソン・フォード、二代目 松本白鸚(松たか子の父)、小泉純一郎、プロボウラー:中山律子、アメリカ横断ウルトラクイズ初代司会:福留功男、金正日総書記、上岡龍太郎、加納典明、北野大(ビートたけしの実兄)などなど、知っている人が多々いる。

みな82~83歳、そんなに時間が経過しているのかと驚く。

ハンセン病(ライ病)

この作品を鑑賞する前に【ハンセン病】について知っていると、より理解が得られると思う。

私はあまり調べなかったので、うっすらとうわべだけ知っている。

鑑賞後、調べてみた、想像をはるかに上回るものだった。

【ハンセン病 画像】

その昔、不治の病だったハンセン病。

時代背景と、病気の歴史、病気が与えた影響、なんとも闇が深い。

国立ハンセン病資料館によると、以下引用。

1941年、アメリカでプロミンという らい菌 に効果のある薬が登場し、ハンセン病は治療できる病気になりました。その後は薬の改良が進み、現在では3種類の薬を半年から数年間服用する多剤併用療法という治療法が確立しています。薬はWHOが無料で配布しています。多剤併用療法の服薬を始めると、らい菌は数日で感染力を失います。

国立ハンセン病資料館より

リメイク作品

「砂の器」は、何度かリメイクで作られているらしい。

しかし、この初代を超えることは不可能だ、と鑑賞して分かった。

まず、これだけ実力のある役者は揃えられないだろう。

そして「ハンセン病」というデリケートな問題を、現代では「別の形」で変換しなければならないということ。

不治の病だったハンセン病による差別と偏見、そして戦争という出来事があったからこそ、この作品は観客に最上級の苦しさを与えるのだと思う。

宿命

作品のテーマであり、この作品の重要な役割でもあり、カギとなっている『宿命』。

【ピアノと管弦楽のための組曲「宿命」】という曲が、とても重要な役割を担っている。

合同捜査会議から

後半の合同捜査会議がクライマックス。

いわば、合同捜査会議までは全て前振り、壮大な前振り。

合同捜査会議から一気に畳み掛ける。

物語の進行も、観客の感情も。

まるで、崩れる落ちる砂ようだ。

こんなにも悲しい作品があったなんて、驚いた。

ものすごく苦しい、悲しくて苦しい。

合同捜査会議で淡々と話す丹波哲郎さん。

その中で、親子の過酷な放浪を想って涙するシーンでは、グッと熱く響いた、苦しかった。

動機

明確に描かれていない「犯行の動機」。

これは観客に委ねているのだろうか?

『過去が露呈することへの恐怖』という誰もが真っ先に考え付くことが動機、ではないと思う。

そんな簡単なことじゃないと思う。

テーマである「宿命」、親子という宿命、ハンセン病という宿命。

音楽の中でしか会えない、近いけど最も遠い存在という宿命。

なぜ、犯人は人を激しく殺めてしまったのか。

すべて憶測でしかない、劇中で丹波哲郎さのセリフが刺さる。

MVP

なにより、MVPは「本浦千代吉役の加藤嘉さん」この人しかいない。

この人の演技力は凄まじい、恐ろしい。

親子が放浪するシーンは、ものすごく苦しい。

押さえていた感情を引っ張り出される、号泣した。

後半、丹波哲郎さんが「この人を知っていますが?」と写真を見せるシーン、思い出しながら書いている今も涙が出てくる。

過去、現在、そして未来、これらを一瞬で考え、あの人は苦痛に身をよじりながら大きな声で「NO」と言う。

これがまた切なくて苦しくて、涙と鼻水が止まらなかった。

個人的な感想

ここからは個人的な意見、気付いたこと、感じたことなどをツラツラと述べる。

動機

もしかすると、存在そのものを消したかったのかもしれない、と思った。

いまの自分を守るため、というよりも、あってはならないという感じ。

ちょっと違うかもしれないけど、(不可抗力だけど)父はハンセン病、大罪をおかした犯罪者(人に危害を与える加害者)に近い扱いを受ける、子は犯罪者の家族なので同様の扱い。

子に罪は無いが、その血を引くというだけで忌み嫌われる。

子は全く悪くないのに、さも危害を及ぼす犯罪者のような扱いをされる。

当たり前に受けられる日常が目の前にあるのに、手を伸ばす前に強制排除されてしまう。

大好きな父、病気の父、放浪のきっかけになった父、すべての原因である父、その父の子どもという自分、時代と境遇を考えると、さぞ苦しいだろうなぁ、悲しいだろうなぁ。

誰が悪いわけでもない、病気がそうさせてしまう、悲痛。

序盤の怪しい人物

早々に、怪しい人物が登場する。

いかにも犯人です、という怪しさ。

観客もすぐに(ああ、コイツだよな)と気付くだろう。

最初は、物語の内容から一番遠い部分から入る。

それから徐々に、少しずつ、確実に近付いていく。

平成の「古畑任三郎」みたいな感じが少しある。

ピカイチの活舌

前大蔵大臣・田所重喜の令嬢:田所 佐知子役の山口果林さん、出演者の中でとりわけ活舌が良い。

早口のセリフでも聞きやすい。

森田健作さんの髪型

若手刑事役の森田健作さん、あの髪型って何なんだ?笑

ヘルメットみたい。

誰から流行り始めたんだろう?

この映画の公開日は1974年。

1970年代といえば、日本でフォークソングが大流行。

若者によるカウンターカルチャーが盛んだった。

カウンターカルチャーの映画といえば、ミュージカル映画「hair」。

若者の「大人たちへの反抗の意思」として、長い髪が流行った。

たぶん、その影響なんだろうな、と推測。

当時の有名人だと、吉田拓郎さん、井上陽水さん、松山千春さん、さだまさしさん、かぐや姫、などなど。

ベテラン刑事たちは短髪が多い、若手になればなるほど長髪になる。

もみあげの長さも、カウンターカルチャーの影響だね。

こういう細かいところにも、時代背景が出ている。

手動バリカン

手動のバリカン、懐かしいね。

使ったこと無いけど、実物を見たことはある。

タバコ

タバコ。

そこかしこで、誰しもがタバコを吸っている。

会議室でも、研究所でも、どこででも。

上司・部下関係なく、タバコを吸っている。

現代では見られない光景。

ガラス製の灰皿も懐かしいね。

いまでは鈍器になるような、重くて硬い灰皿。

警察の白い制服

警官の制服が白い時代があったのは知らなかった。

村のお偉いさんが白い制服を着ていたので、地方に配属になった軍人さんかと思ってた。

上下が白の制服、長い剣を腰に。

夏用の制服が白?

いつから現在の紺色の制服になったのだろう?

1970年代の車

1970年代の車、本当にデザインが良い!

バスも自動車もタクシーも。

フェンダーミラーがボンネットにある、懐かしいね。

駅の改札

駅にて。

改札の真ん中に人が立ち、切符を回収している。

自動改札の無い時代、人力というアナログな方法。

行きは、切符に専用の道具で切り込みを入れる。

到着は、切符を鉄道員に手渡す。

警察車両

田舎の派出所?駐在所?

パトカーだけでなく、ジープが警察車両としてあるなんて知らなかった。

山道を力強く進むジープ、パワー系の車両じゃないと、アスファルトの無い山道はキツいね。

村のロケ

都会と田舎の発展具合が激しい。

都会は、建物が密集していて、人の往来も激しい。

田舎は、町ではなく村、茅葺屋根の古い家、小さな集落がポツンポツンとある、隣の集落まではかなり距離がある、そんな感じ。

田舎は、まるで時間が止まっているかのよう。

村のロケ、探すの大変だったんじゃないかな?

移動手段

電車、機関車。新幹線が網羅していない時代。

移動にかなりの時間がかかる時代。

警視庁のある東京から、秋田県、島根県、石川県、大阪府、移動にかかる時間は今では考えられないくらいに長いんだろうなぁ。

方言

この作品でカギのひとつである方言。

いろんな地域の方言が出てくるけど、演者のみなさんすごいね、違和感が無い。

改めて、昭和の役者の凄さを実感。

権力者と金持ち

金持ち、政治家、権力者、そういうのは今も昔も何も変わらない。

自分とその周囲だけが富み幸福であれば、それでいい。

それ以外は無、もしくは存在していないかのよう。

富める者はより富み、貧しいものはより貧しく。

こういう差は、いつの時代も変わらない。

感情的=疲労

重い題材を元にした作品とあって、気合い入れて鑑賞に臨んだ。

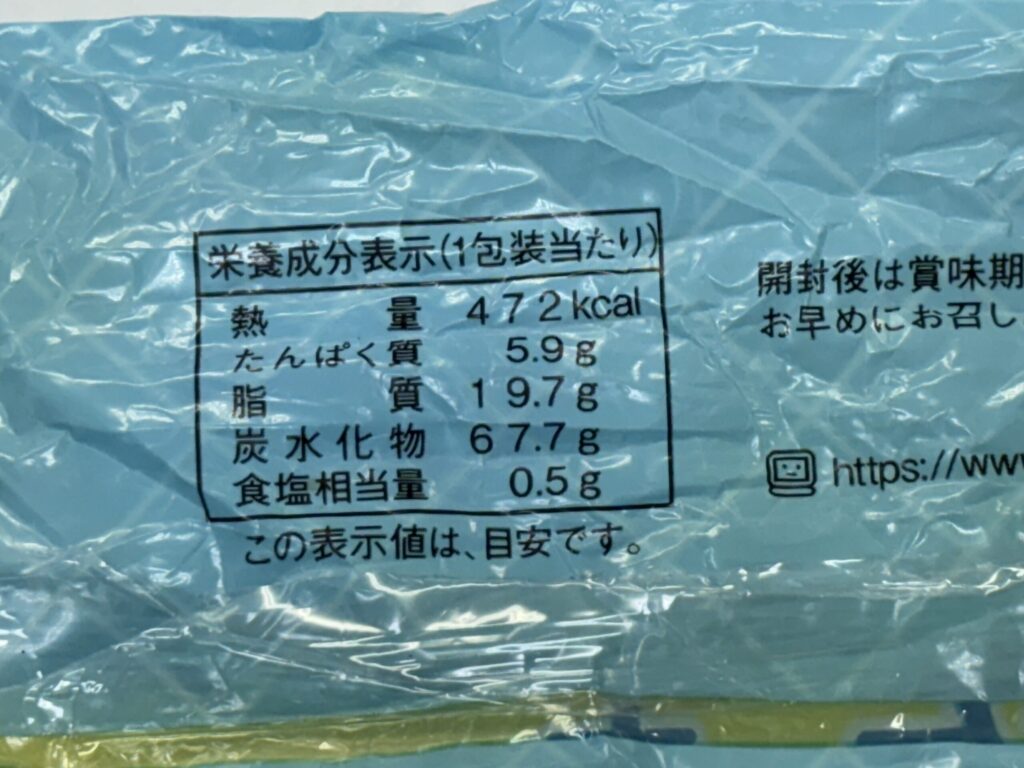

ブラックコーヒーと「山崎製パン:冷やしておいしいレモンサンドケーキ(レモンクリーム)」。

上記の菓子パンを検索してみたけどヒットせず、近いものがコチラ。

購入した菓子パンは、薄い水色が使われているパッケージ。

栄養成分表示に『熱量』が書かれており、これはカロリーを意味する。

これだけのカロリーがあれば、途中で腹の虫がグゥグゥと鳴くこともないだろう、と。

ところが、合同捜査会議から一気に物語は加速する、ここから私の感情が崩壊。

涙と鼻水で呼吸困難になりそうだった。

ここまで感情的になると、不思議と腹が減る、グゥグゥと鳴き出す。

すごいね、感情って体力の消耗が激しいんだね、体感した。

最後に

こんなにも悲しくて苦しい作品は、なかなか出会えない。

この作品のような経験をしたわけでもないのに、まるで我が事のように苦しい。

誰が悪いわけでもない、何が悪いわけでもない。

特定の悪が無い中で、それでも生きたいと懸命に願った。

生きることは苦しい、苦しいけど生きる。

生きることで報われることもないけれど、それでも生きる。

生きることは簡単だ、しかしとても苦しく難しい。

ふと、思う。

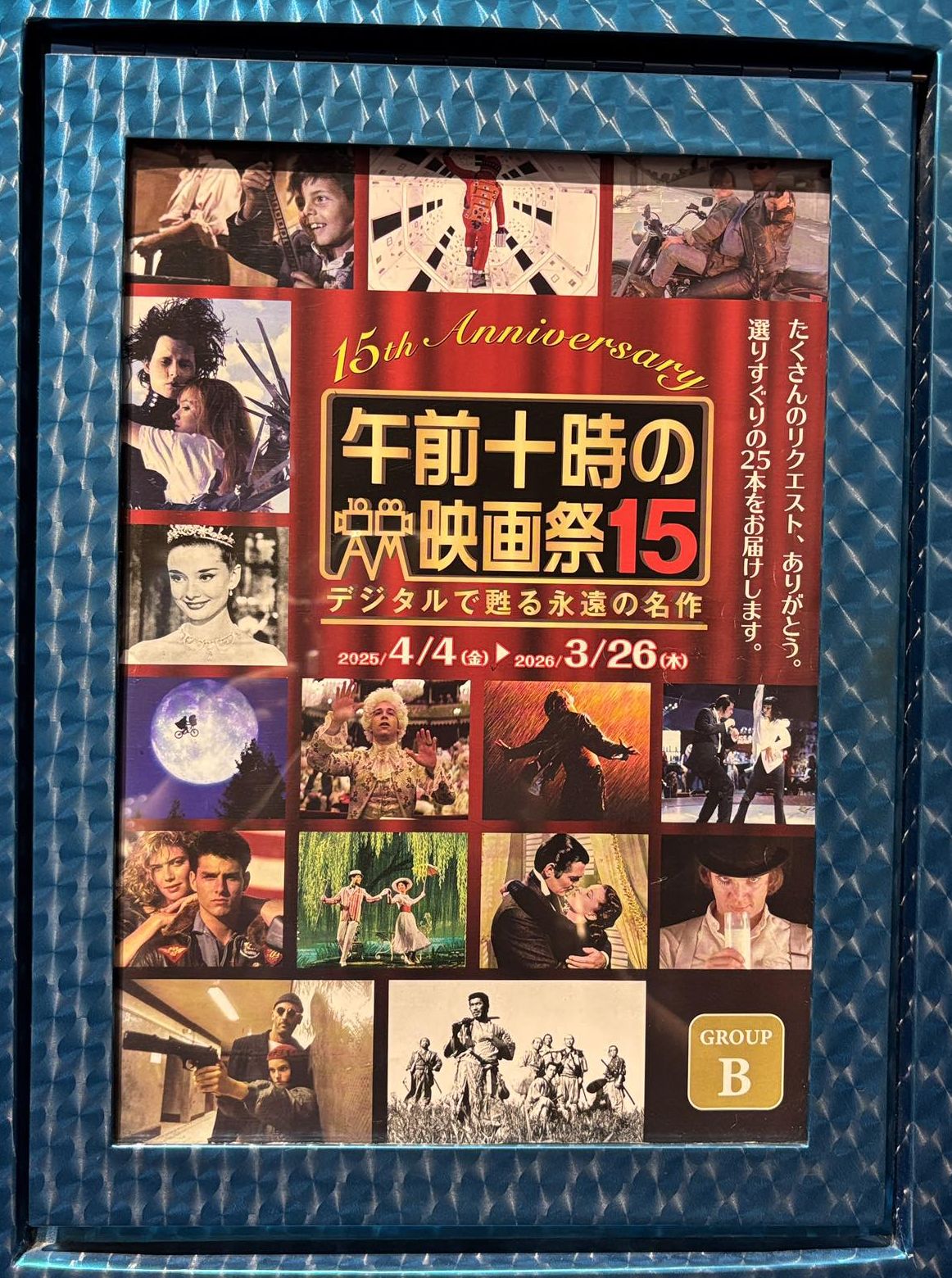

本作品上映前に、これから上映予定の予告映像がいくつか流れる。

その中で、戦争に関する作品があった。

いつもなら何も思わないし感じないが、今日はツライ。

予告映像であっても、苦しくて見たくないと思った。

もしかしたら、終戦の日が近いからなのかもしれない。

いまの私ではなく、過去の、ずっと過去の、先祖の記憶なのか?

私の中で何かが変化している、のかもしれない。

コメント